88131 Lindau : | .°°

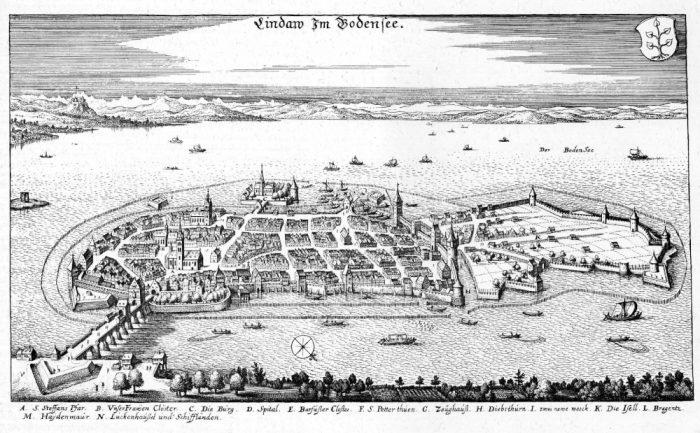

Lindau am Bodensee – Sehenswertes und Geschichte im Portal zu Oberschwaben. Hier sind nützliche Links, alte und neue Karten, Ansichtskarten, Fotos, Tipps für Ausflugsziele zu entdecken.

Unterkapitel

Allgemeines

Historische Namen/Schreibweisen: Lindaw, Lindaugia, Lindo, Lindoia, Lindouwe, Lindow, Lintaugia, Lintouam, Lintowa, Lyndowe, Sancta Maria in Insula

Die Insel ist durch einen Eisenbahndamm sowie mit einer Brücke für Kraftfahrzeuge mit dem Festland verbunden. Der Bahnhof liegt auf der Insel. Die meisten Einwohner Lindaus (ca. 24.000) wohnen auf dem Festland. Das historische Altstadt-Zentrum Lindaus liegt auf der Insel (68 ha) im Bodensee und steht insgesamt unter Denkmalschutz. Der Name bedeutet ”Insel, auf der Lindenbäume wachsen”. Daran erinnern bis heute das seit dem 13. Jahrhundert nachweisbare Stadtwappen.

➥ Internetauftritt der Stadt Lindau

➥ Wikipedia:Lindau

➥ Alemannische Wikipedia:Lindau

➥ Wikisource: Historische Quellen zu Lindau

➥ Wikidata

Das Tourismusbüro der Stadt (➥ https://www.lindau-tourismus.de) befindet sich auf der Insel gegenüber vom Hauptbahnhof.

Besonders prächtig ist das Rathaus (erbaut 1422–1436). Dort erinnert an der Südseite das Fries an den Empfang des Erzherzogs Philipp, der als Vertreter seines Vaters, des Kaisers Maximilian, zum Reichstag nach Lindau kam.

Historische Lexikoneinträge

Lindau (Meyers 1905)

unmittelbare Stadt und klimatischer Kurort im bayr. Regierungsbezirk Schwaben, auf einer Insel im Bodensee, die mit dem Festlande durch eine 219 m lange Holzbrücke und durch einen 555 m langen Eisenbahndamm in Verbindung steht, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien München-Lindau und Friedrichshafen-Lindau mit Anschluss an die Vorarlberger Eisenbahn (Linie Bludenz-Lindau), 398 m ü. M., hat eine evangelische und und eine kath. Kirche, ein altes und ein neues Rathaus (im erstern, 1422 erbaut, 1886–88 restauriert und mit Wandgemälden ausgeschmückt, ein Museum für Altertümer etc., die Stadtbibliothek mit Handschriften, Inkunabeln und interessanter Bibelsammlung und das städtische Archiv), einen alten römischen Wartturm (»Heidenmauer«), einen monumentalen Brunnen mit der Bronzefigur der Lindavia, einen großen Hafen mit einem 33 m hohen Leuchtturm und einem kolossalen Löwen als Staats-Hoheitszeichen am Eingang, an demselben eine Statue des Königs Maximilian II. im Hubertuskostüm (beide von Halbig), ein bedeutendes Getreidelagerhaus, ein neues Postgebäude, die schöne Luitpoldkaserne, ein Elektrizitätswerk und (1900) mit der Garnison (ein Infanteriebataillon Nr. 20) 5853 Einw., davon 2197 Katholiken. Die Industrie beschränkt sich auf Teigwarenfabrikation, Bierbrauerei und Herstellung kondensierter Milch, auch wird bedeutender Wein-, Obst- und Gemüsebau betrieben.

Der Handel, unterstützt durch eine Reichsbanknebenstelle, eine Filiale der Bayrischen Notenbank und den lebhaften Dampfschiffsverkehr auf dem Bodensee, ist vorzugsweise Speditions- und Transithandel nach der Schweiz und Italien. Lindau hat eine Real- und eine Lateinschule, ein Theater, 3 Seebadeanstalten, ein reich dotiertes Spital und ist Sitz eines Bezirksamts, eines Amtsgerichts und eines Hauptzollamts. In der Nähe der Hoyerberg (456 m) mit zwei Gasthäusern und prächtiger Aussicht und das Schachenbad mit Schwefelquelle und Seebad.

– Bereits die Römer hatten auf der Insel ein Lager gegen die Vindelizier und Alemannen (Castrum Tiberii). Zur Zeit der Karolinger kommt (882) der Ort urkundlich unter dem Namen Lintowa, 1268 als Lindavia Civitas vor. In einer Urkunde Rudolfs von Habsburg von 1274 erscheint Lindau als Reichsstadt, doch war die Vogtei daselbst im 14. Jahrh. den Grafen von Montfort (am Oberrhein) verpfändet. Lindau war Sitz eines kaiserlichen Landgerichts und schloss sich 1331 dem Schwäbischen Städtebund an. 1496 fand ein Reichstag daselbst statt. Die Stadt trat 1530 der Reformation bei, unterzeichnete die Confessio tetrapolitana und schloss sich dem Schmalkaldischen Bund an. 1647 wurde sie von den Schweden unter Wrangel vergeblich belagert. Nachdem sie ihre Reichsunmittelbarkeit gegenüber der Äbtissin des dortigen Stifts Jahrhunderte hindurch behauptet hatte, fiel sie 1803 an den Fürsten von Bretzenheim, 1804 an Österreich und 1805 an Bayern. Auf derselben Insel, auf der Lindau liegt, befand sich ein gefürstetes freiweltliches Frauenstift, das angeblich bereits 866 bestand und 1803 aufgelöst wurde.

Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 12. Leipzig 1908, S. 563.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20007005016

Lindau (Herder 1855)

bayer. Stadt auf 2 Inseln im Bodensee, durch eine Eisenbahn mit Augsburg verbunden, hat einen Hafen, 3500 E., sehr lebhaften Verkehr, in der reizenden Umgebung mehre schöne Landhäuser. Lindau war bereits im 13. Jahrh. Reichsstadt mit großartigem Handel, hielt 1647 eine schwedische Belagerung aus, wurde 1806 bayerisch.

Quelle: Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 1855, Band 3, S. 768.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20003415864

Lindau (Pierer 1860)

1) Landgericht im baierischen Kreise Schwaben, 11/2 QM. mit etwa 10,000 Ew.; grenzt an den Bodensee, fruchtbar, Wein, Obst (bes. Kirschen);

2) Stadt darin auf einigen Inseln im Bodensee; am Ausgangspunkt der von Augsburg abgehenden Zweigbahn der Baierischen Süd-Nord-Staatseisenbahn; Schloss, 4 Kirchen, große Brücke, Hafen (Maximilianshafen, angelegt 1812, auf Faschinenlagen ruhend, in neuester Zeit sehr erweitert u. mit einem 1856 vollendeten Leuchtthurm versehen), nahe dabei eine eherne Statue des Königs Max II. u. das Standbild des baierischen Löwen, Stadtbibliothek, Lateinische Schule, Landwirthschafts- u. Gewerbsschule, Hauptzollamt, Fischerei (Gaugfische), Schiffbau, Dampfschifffahrt, Fabrikation von Chaisen, Instrumenten etc., Handel mit Getreide, Obst, Kirschgeist u. dgl., Weinbau; 4000 Ew. Am nördlichen Ufer des Sees liegt 1/2 Stunde von L. das Schwefelbad Schachen u. der Lindenhof mit schönem Garten; Wappen: grüne Linde auf weißem Grunde. Vielleicht lag beim jetzigen L. das Castrum Tiberii, gegen die Vindelicier gebaut; urkundlich erscheint L. zuerst 882 u. war schon im 13. Jahrh. Reichsstadt. 1496 wurde ein Reichstag hier gehalten; 1531 trat es zum Schmalkaldischen Bunde, wurde 1647 vergebens von den Schweden belagert, kam 1802 an den Fürsten von Bretzenheim, 1803 an Österreich, wo es Fürstenthum wurde, u. 1805 an Baiern. Das dasige Reichsstift, im 9. Jahrh. vom Grafen Adalbert von Rohrbach begründet, bestand aus einer Äbtissin u. 12 Chorfrauen, jene mußte das Bürgerrecht haben u. wurde dann mit der Stadt L. gleich behandelt; 3) Amt u. Marktflecken in Anhalt-Köthen, nördlich von Zerbst, an der Nuthe; herzogliches Schloß; 600 Ew.; 4) Amt in der Landdrostei Hildesheim des hannöverschen Fürstenthums Grubenhagen; 8360 Ew.; 5) Marktflecken darin an der Ruhme; Leinweberei; 1440 Ew.

Quelle: Pierer’s Universal-Lexikon, Band 10. Altenburg 1860, S. 387-388.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20010348999

Karten

➥ Luftlinie-org berechnet die Luftlinienentfernung

sowie die Straßenentfernung zwischen zwei Orten und stellt beide auf der Landkarte dar. Startort ist Sipplingen, den Zielort müssen Sie noch wählen. Voreingetragen ist ➥ Bisoro in Burundi

Karte eingebunden aus OpenStreetMap – Veröffentlicht unter ODbL

Fotos & Abbildungen

Ansichtskarten von Lindau aus der Jahrhundertwende 1900

Ein Klick ins Bild zeigt die vergrößerte Darstellung mit Titel und Jahreszahl und startet den Slideshow-Browser. Durch Klick auf „2“ blättern Sie eine Mappe weiter.

Natur & Parks

Lindenhofpark Bad Schachen

Im Teilort Bad Schachen befindet sich der Lindenhofpark, darin mehrere Häuser im Jugendstil, sowie das mondäne Strandbad Bad Schachen im Stil der Jahrhundertwende. Dieses Freibad wird vom Hotel Bad Schachen betrieben und der Eintrittspreis bewegt sich in entsprechenden Dimensionen. Dafür gibt es ein beheiztes Schwimmbecken, ein zum Hotel gehörendes Cafe, Liegestühle inklusive und jede Menge „Flair“.

Am anderen Ende des Parks befindet sich das frei zugängliche historische „Lindenhofbad“. Dort gibt es einen Kiosk und einen Verleih für Standup-Paddler, sowie den Charme der 60-er Jahre.

Der Parkplatz ist nicht ganz leicht zu finden. Wenn man „Lindenhofbad“ ins Navi eingibt, wird man hingeführt. Die Abzweigung führt durch eine schmale Allee und ein schmales Sträßchen bis vor das Bad. Der Parkplatz ist (moderat) gebührenpflichtig (außer in den Wintermonaten).

Schautafel im Lindenhofpark zur Geschichte des „Schlössle /Ruine Degelstein“ Foto © Wolfgang Autenrieth – siehe auch unten : Sagen und Legenden: Tegelstein

Bilder

➥ Bildersammlung auf Wikimedia-Commons

➥ Lindau auf Tumblr

➥ Lindau auf Pinterest

➥ Lindau auf Flickr

Kartonmodelle

Dieter Welz hat auf seiner Website ➥ https://www.wediul-kartonmodelle.de/modellkatalog.htm einige Kartonmodelle zur Verfügung gestellt.

Kunst, Kultur und Brauchtum

➥ Kultur und Sehenswürdigkeiten (Wikipedia)

➥ Lindau auf ‚Bildindex‘

➥ Lindau auf ‚Google-Art‘

➥ Lindau auf ‚Zeno-Org‘

Ausflüge und Sehenswertes

➥ Wikivoyage: Lindau (Projekt der Wikimedia)

➥ Wikitravel: Lindau

➥ Tripadvisor: Lindau

Webcams

➥ Lindau (BY)

➥ Lindau (BY)

➥ Lindau (BY)

➥ Lindau (BY)

Nachbargemeinden

➥ angrenzende Städte und Gemeinden (aus Wikipedia)

Teilorte / Teilgemeinden

➥ Ortschaften und Wohnplätze von Lindau (aus Wikipedia)

Sagen, Mythen und Geschichten

Anna von Tegelstein

Eine halbe Stunde von Lindau, zwischen dem Schachenbad und Wasserburg, befindet sich jener der Familie Gruber gehörige und von dem Gärtner Junghänel aus Muskau angelegte Garten, in welchem noch die Überreste, d.h. Unterstock nebst Graben der alten Burg Tegelstein zu sehen sind. Diese Burg war bis zu Ende der dreißiger Jahre wohl erhalten, zwei Stockwerk hoch, dicht von Epheu überwachsen, mit einer kleinen Zugbrücke versehen und rings vom Wasser umflossen, das mit dem Bodensee in Verbindung stand. Das Stiegenhaus befand sich auf der südlichen Seite der Burg in einem runden Türmchen. Nördlich von dem Überreste dieser kleinen Burg befindet sich auf einige Schritte Entfernung der Burgstall mit noch einigen Ökonomie-Gebäuden. Der Burgstall selbst steht größtenteils noch, ist zu einem Gewächshaus verwendet und durch rote Fenstereinfassungen verunziert. Von der Burg steht, wie gesagt, nur mehr der untere Teil, denn alles andere wurde auf den Wunsch des verstorbenen und in diesem Garten beerdigten Herrn Gruber entfernt und abgebrochen, weil er es für unpassend hielt, dass in einem Parke eine noch erhaltene Burg stünde. Der freilich damals ganz versumpfte und mit Schilf angefüllte Wassergraben wurde wieder gereinigt und einigen Schwänen zum Aufenthalt angewiesen. Die der ehemaligen Zugbrücke zunächst angebrachten Trauerweiden deuten sinnig auf den neuerungssüchtigen Abbruch dieser alten Zierde der Gegend hin. Von der Burg hat sich auch noch folgende Sage im Munde des Volkes erhalten.

In grauer Vorzeit lebte hier eine Witwe, die Freifrau Anna von Tegelstein, mit einem Sohne und drei gar lieblichen, erwachsenen Töchtern. Die Mutter war in hohem Grade adelsstolz, meinte, der Mensch fange erst beim Freiherrn an und vergönnte den armen und unbemittelten Leuten kaum die Luft zum Atmen. Eines Tages kam auf die Burg eine Pächtersfrau in Trauer gekleidet und sprach zu der Edelfrau: »Gnädige Frau, meine einzige Tochter ist gestorben, sie zählte erst achtzehn Jahre und war die ganze Freude meines Lebens. Ich möchte wohl um ihre schwarzen Locken einen Kranz von weißen Rosen flechten, da sie doch eine Braut des Himmels geworden; erlaubt also, dass ich mir welche in eurem Garten hole, wo sie so schön blühen.« »Du magst einen Kranz von Brennnesseln für deinen elenden Balg binden,« fuhr sie die hoffärtige Frau an, »Rosen geziemen sich nicht für Bettelvolk, die sind nur für unsers Gleichen!« – »Nun so mögen denn Eure Rosen zu Totenkränzen für Eure Töchter werden!« sprach die Pächterin entrüstet und verließ augenblicklich das Schloss. Der Fluch ging in Erfüllung. Die drei Töchter der Edelfrau starben binnen einem Jahre, und jede trug im Sarge einen Kranz von weißen Rosen um das Haupt. Damit sollten aber die Leiden der stolzen Witwe noch nicht zu Ende sein, denn nach der Volkssage sah man, wenn der Tod eines weiblichen Abkömmlings der Familie Tegelstein bevorstand, die Frau Anna gegen Mitternacht im Garten sitzen, und einen Kranz von weißen Rosen flechten. Nachmals kam das Schlösschen an die Familie Motz von Kempten, welche es vom Kloster St. Gallen zu Lehen hatte.

Quelle: Alexander Schöppner: Sagenbuch der Bayer. Lande 1–3. München 1852–1853, S. 321-323.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20005680689

Das Ehren-Männlein

Wenn man von Lindau in nordöstlicher Richtung über Reuti, die Staig und das Wannenthal geht, so kommt man in eine enge Talschlucht, durch welche ein Wasser rinnt, welches weiter unten in Rickenbach ein Mühlrad in Bewegung setzt. Im Munde des Volkes heißt diese Talschlucht das »Beseriiter Tobel,« weil weiter oben und außerhalb des Waldes das Pfarrdorf Bösenreuti liegt. Von jenem Bächlein bis auf die Höhe hinauf führt ein gar freundlicher Weg durch das Waldesdunkel über hundert und etliche Stufen. In jenem Tobel nun soll vor Zeiten das Ehre-Mändle, eine Art von Wichtelmännchen oder Kobold sein Wesen getrieben haben. An schönen Sommertagen pflegte es all‘ seine Schätze und Reichtümer – worunter besonders sehr schöne silberne Löffel und Teller – vor seine Behausung herauszutragen, sie da zu putzen und förmlich zur Schau auszustellen, ohne sich dabei eine Ruhe zu gönnen; immer gab es wieder hier oder dort was zu wischen und abzustauben. Wollte man sich ihm nähern, so war im Nu die ganze Bescherung verschwunden.

Die Geschäftigkeit dieses Gnomen soll immer lang anhaltendes schönes Wetter angezeigt haben; deshalb pflegte man Abends nach dem »Heuen« ein Stücklein Brot auf die Türschwelle zu legen, ihm dadurch seinen Dank auszusprechen. Man sah das Ehre-Mändle auch zur Winterszeit nach eingetretener Dunkelheit nicht ungerne in Häusern und Stallungen, da sein Erscheinen immer Glück gebracht. Seit dem Schwedenkriege soll es nicht mehr gesehen worden sein. Auch geht die Sage, dass einige junge Bursche, in der Absicht, das gute Männlein zu necken und herauszulocken, eine lebendige Ente in seine Höhle hineingeworfen haben, welche eine halbe Stunde weiter östlich im Lettenbach fludernd wieder gesehen worden sei. Das kann aber nicht wohl sein. Erzähler gab sich selbst die Mühe, hinein zu kriechen, fand aber keine Fortsetzung dieser Höhle oder einen anderen Ausgang. In einer alten im Jahr 1626 von dem Maler Rauh zu Wangen (https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Andreas_Rauch) verfertigten sehr genauen Karte der Umgegend heißt es ganz deutlich »Erzmann-Loch,« was den Erzähler auf den Gedanken brachte, diese Höhle möchte vielleicht der Eingang zu einem aufgegebenen, nun ganz verlassenen und eingestürzten Schachte sein. Das Ganze hat von Außen mehr das Ansehen eines Dachsbaues, und wird zur Stunde noch Ehre-Mändles-Loch genannt. Sollte irgend Jemand es aufsuchen wollen, so müsste er sich an die Insassen des zunächst gelegenen Bauernhofes wenden, wo man es beim »Wagner« im Tobel heißt.

Quelle: Alexander Schöppner: Sagenbuch der Bayer. Lande 1–3. München 1852–1853, S. 28-29.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20005672120

Der Wunderfisch

Bei Göttingen, ungefähr viertehalb Stunden davon entfernt, liegt in einer angenehmen Gegend des Eichsfeldes, zwischen den Dörfern Seeburg und Berendshausen, ein See. Tief und unergründlich ist er, und im Umkreise hat er drei Viertelstunden. Vordem war er nicht. An seiner Stelle prangte dagegen auf einem mäßigen Hügel das stattliche Schloss der reichen Grafen von Isang.

Der letzte Erbe dieses alten gräflichen Geschlechts war ein schöner, von der Mutter Natur gar köstlich geschmückter Jüngling, aber wild und ausschweifend über die Maße.

Sein Vater sah mit Leidwesen diesen unglücklichen Hang, daher er ihn noch auf seinem Sterbelager zu sich rief und beschwor, sich zu zähmen und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen; aber die Ermahnung ward bald vergessen. Denn kaum war der Entseelte in der Gruft der Ahnherren beigesetzt, die Trauerzeit vorüber, so ließ der Jüngling allen Leidenschaften den Zügel schießen. Reich, jung und schön, frei und fessellos, setzte er seinen Begierden keine Grenzen. Mit gleich lockern Spießgesellen durchzechte und durchbuhlte er die Nächte, und am Tage zogen sie umher, die Töchter des Landes zu besehen und freiwillig oder gezwungen nach Seeburg zu führen. Bald war Graf Isang das Schrecken der ganzen Gegend. Ritt er durch ein friedlich Dörflein, so liefen die Dirnen wie vor einem Unhold. Die Männer sperrten ihre Weiber, die Väter ihre Töchter ein, bis das Ungetüm vorüber war. Die alten Freunde des Vaters kamen nicht mehr nach Seeburg, und kein Ritter, der auf Ehre und Tugend hielt, kehrte bei ihm ein.

So trieb er es mehrere Jahre lang, und stürmte wild in seine Gesundheit ein. Einst saßen auch die lockern Gesellen beisammen und zechten, als er vorschlug, einen Raubzug nach dem Kloster Lindau zu machen, und die dem Himmel geweihten Töchter zu bekosen. Mit teuflischem Jauchzen wurde der Vorschlag bewillkommt und ausgeführt. In einer stürmischen Nacht, wo Dunkel und Graus die Erde umgab, stahlen sie sich mit List in das sonst wohlverwahrte Kloster. Die Wächter wurden geknebelt, die Äbtissin eingesperrt, und nun wüstete, gleich Wölfen, die unter eine ruhig schlummernde Herde geraten, die junge Natterbrut unter den wehklagenden Nonnen. Die heiligen Mauern hallten wieder von dem Geschrei und Wimmern der himmlischen Schäfchen, aber ganz ohne Hülfe und Beistand mussten sie der Macht unterliegen. Ein jeder nahm sein Mägdlein mit auf sein Ross, und fort flohen sie mit der Beute nach allen vier Winden.

Als Hermann, so hieß Graf Isang, mit der seinigen vor Seeburg ankam, hob man sie ohnmächtig vom Pferde. Der Unmensch benutzte diesen Zustand, und krönte seine Schandtat.

Das Gewissen ist ein übler Gesellschafter für den, den’s immer was vorschwatzt. Niederdrücken lässt es sich wohl, man kann ihm auf eine Weile Schweigen gebieten, aber es arbeitet sich doch wieder hervor, und spricht so lange mit, bis man antwortet. Hermann hatte es nun zwar zu einer ziemlichen Fertigkeit gebracht, das seinige zum Schweigen zu zwingen; aber nach diesem Morde einer dem Himmel geweihten Unschuld erwachte es mit aller Kraft und klopfte so unsanft an, dass er sich entschloss, das Opfer seiner Lust nach dem Kloster zurück zu schicken.

Doch, welche schreckliche Post brachte ihm sein Diener von da her. Die Nonne war seine Schwester gewesen. Hermann wusste zwar von seinem Vater, dass er eine Schwester habe, dass sie sich der Kirche geweiht; aber wo sie lebe, das hatte ihm dieser nie sagen wollen. Diese Nachricht war daher ein Donnerwort für den im Laster versunkenen Jüngling, ein Schwert, das ihm die Seele durchbohrte. Er weinte und klagte acht Tage lang, zechte nicht und hatte keine Gelage, ging in die Kirche und betete, spendete reichliche Gaben an das Kloster, schenkte ihm einige Dörfer, zum Heil seiner Seele, und als er nun glaubte, dass er hinreichende Buße getan habe und der Himmel nun wohl beruhigt seyn könne, fuhr er in der alten Lebensweise wieder fort. Er frönte allen gewohnten Leidenschaften auf das ausschweifendste, betäubte sich in Wein und Wollust, und wenn einmal ein guter Gedanke in ihm aufkeimte, flugs wurde er von seinen Zechbrüdern weggespottet, und das Flackerfeuer seiner Begierden von seinem Diener Arnold, der treulich mithalf und mitgenoss, immer wieder angefacht.

Übersättigt und abgespannt lag Graf Hermann eines Morgens auf dem Faulbette, und gähnte missgelaunt den Tag an. Da trat sein Mundkoch – der schon lange den abgestumpften Gaumen seines Herrn durch kein Würznäglein mehr zu reizen vermochte – herein, und brachte in einem Netz einen silberweißen Aal getragen.

»Schauts ‚mal, gestrenger Herr,« sagte er, »da hat der Fischer einen weißen Aal im Schlossgraben gefangen. Hab‘ in meinem Leben so ein wunderbarlich Tier nicht gesehen, und bin doch ein eisgrauer Kerl!«[96]

Graf Isang staunte lange das seltene Tier an, zweifelte anfangs, dass es ein Aal sey, und meinte, es könne eine Schlange seyn. Da aber der erfahrene Koch versicherte, es sey gewiss ein Aal, so hielt Graf Hermann dafür, dass ein so außerordentliches Tier auch außergewöhnlich schmecken müsse. Seine Esslust wurde bei dieser Vorstellung ganz rege, und er befahl dem Koch, dass er den Fisch mit einer stark gewürzten Brühe zum Mittagsmahl zubereiten solle.

Es geschah. Der Fisch wurde aufgetragen, und Graf Isang ließ sich die seltene Speise trefflich schmecken. Je mehr er aß, desto besser schmeckte es ihm; denn der Fisch hatte einen ganz ungewöhnlich reizenden Geschmack.

Noch ein Stückchen lag in der Schüssel, als sein treuer Diener Arnold eintrat.

»Da, du treuer Bursche,« sprach er, »du musst auch etwas von dem wunderbaren Fische haben!«

Arnold aß, und fand den Bissen köstlich.

In sanftem Schlummer lag Graf Isang nach der Tafel auf dem Lotterbette hingestreckt, und Arnold saß in seiner Zelle und schnarchte auch. Da wälzten sich fürchterliche Träume vor Isang’s Seele vorüber. Die Glieder zuckte es ihm, die Nerven zog es an, er sprach unverständliche Worte, schrie, fuhr auf, und erwachte endlich unter konvulsivischen Zuckungen. Schreckliche Bilder der Vergangenheit standen vor ihm. Eine unerklärbare Veränderung durchdrang sein ganzes Wesen. Das lange Register seiner Sünden, seiner Schandtaten, seiner längst vergessenen Ausschweifungen und veralteten schlechten Handlungen mit allen ihren furchtbaren Folgen sah er in einem schauderhaften Gemälde vor sich. Unaussprechliche Angst folterte ihn. Gewissensbisse nagten wie verzehrendes Feuer an seiner Seele.

»Gott! was ist das! Hülfe! Hülfe!«

Schrecklich brüllte er diese Worte heraus. Einige Diener stürzten herbei; denn die übrigen Bewohner der Burg arbeiteten auf dem Felde, aber entsetzt blieben diese stehen vor ihrem Herrn, dessen Haare sich sträubten, dessen Augen verworren und grässlich rollten, der einem Wahnsinnigen glich. Zur Tür stürzte er hinaus auf den Burghof. »Luft, Luft!« schrie er von neuem gegen die hohen Mauern, die es dumpf zurückgaben, »Hülfe!«

Das ganze Hofgesinde versammelte sich erschrocken um ihn her. Aber er sah keinen, er hörte keinen. Wild lief er umher, stand still, griff gierig in die Luft, zerriss die Luft, als wollte er ein ihm vorschwebendes Bild vernichten, und floh dann in den Garten. Umsonst, die grässlichen Bilder verließen ihn nicht, sie flohen mit ihm, sie verfolgten ihn überall.

In diesem Augenblicke brachte ein Eilbote aus dem Kloster Lindau ein Schreiben von der Äbtissin. Hastig riss er es von einander, und las:

»Heute früh ist Eure unglückliche Schwester gestorben. Ihre Seele steht vor Gott und klagt Euch, Graf Isang, an. Ihr Tod ist die Folge Eurer himmelschreienden Schandtat. Im Wahnsinn schied ihr Geist, und ihre letzten Worte waren: Wehe, Wehe über ihn! Gott sey Euch gnädig.«

Hermann stürzte nieder zur Erde, krümmte sich heulend, und schrie wie einer, dem tausend Messer das Herz durchschneiden.

»Schrecklich, schrecklich! O, wer hilft mir von dieser Qual! Wer nimmt mir mein schändliches Leben!«

Die Diener sprachen ihm zu, hoben ihn auf, wollten ihn ins Schloss zurückbringen, aber von nichts wollte er wissen. Mit Ingrimm stieß er sie von sich, und befahl ihnen, Mordgewehre zu bringen, aber keiner gehorchte. Er drohte, sie alle mit zu morden, wenn sie seinen Befehl nicht vollzögen, aber keiner gehorchte.

»Nun, so hole ich sie selbst!« rief er, und wollte fort, aber – sieh, eine unwiderstehliche Macht hielt ihn zurück. Seine Handlungen hingen nicht mehr von seinem Willen ab, eine unsichtbare Hand schien sie zu leiten. Die Fieberwut ging in stille Betäubung über, innerliche Angst schien ihm das Herz sprengen zu wollen, ohne von neuem auszubrechen. So ging er zitternd und langsam aus dem Garten in den Schlosshof zurück. Hunde, Katzen, und Geflügel aller Art gingen da durch einander herum, und Isang vernahm unter ihnen ein dumpfes Gemurmel wie leise Menschenstimmen. Er stutzte, schien mit einem Male seine volle Besinnung wieder zu erhalten, wandte sich bald nach diesem Hunde, nach jener Katze, neigte sich hier herab zu einer Ente, dort zu einer Taube, fuhr dann heftig auf, streckte die Hände zum Himmel und weinte bitterlich. Seine Begleiter sahen sich erstaunend an, begriffen von allem dem nichts, und meinten zuletzt, ihr Herr habe nun den Verstand rein verloren.

Freilich mussten sie so etwas vermuten; denn sie wussten es nicht, dass durch den Genuss des wunderbaren Fisches dem Grafen die Gabe verliehen war, die Sprache dieser Tiere zu verstehen, dass diese sich eben jetzt von den Schandtaten ihres Herrn unterhielten, und ihm die Strafe dafür, den Untergang seiner prächtigen Burg, ankündigten. Diese Strafe deutete ihm eine alte Henne mit den Worten an:

»Deine prächtige Seeburg wird, ehe heute die Sonne sich neigt, untergehen. Du und wir alle finden unsern Tod, du schuldig, wir unschuldig. Bereite dich, und bete!«

Ergeben in den Willen des Schicksals, setzte sich Graf Isang auf einen Stein vor der Tür seines Palastes. Hier, wo so oft die Freude eingezogen, und eben so oft, gleich jungen Weins, die wilden Spießgesellen herausgebraust waren, wo manch liebes Mädchen hineingeschleppt und hohnlächelnd herausgestoßen war, hier wollte er das Ende seines Lebens ruhig abwarten und unter den Ruinen seiner Burg sich begraben lassen. Der Gedanke an eine Rettung, an eine Flucht aus der Burg, kam ihm nicht bei. Alle Kräfte des Geistes und des Körpers hatten ihn verlassen, in stummem Hinbrüten ließ er mit sich geschehen, was geschehen wollte.

Da von seiner Dienerschaft keiner von der bevorstehenden Gefahr etwas wusste, so konnte ihm auch keiner einen Rat erteilen. Alle standen sie traurig und mit verschränkten Armen von ferne, sahen ihren Herrn mitleidig an, voll Angst, wie das enden werde.

Da schritt der alte Haushahn, der wegen der Pracht seines Gefieders der Liebling des Grafen war und manches Weizenkorn aus seiner Hand erhalten hatte, zum Grafen, schlug mit den weiten Fittichen, krähte und sprach:

»Herr, noch kannst du dich retten, aber du musst sogleich dein schnellstes Ross besteigen, und vor Sonnenuntergang, doch ohne einige Begleitung, die Burg verlassen.«

»Wie! ist’s möglich?« fuhr Isang hastig auf.

»Ja, sprach das Thier, aber eile, denn schon senkt sich die Sonne hinab.«

»Aber meine treuen Diener, kann ich sie nicht mit mir retten?«

»Du allein, du ganz allein, eile, eile!« und dort lief er hin, der treue Hahn.

Dieselbe unsichtbare Macht, die den Grafen vorhin vom Selbstmorde zurückgehalten hatte, trieb ihn jetzt an, für die Erhaltung seines Lebens zu sorgen. Er sprang auf, lief zum Stalle, zog sein bestes Pferd her aus, schwang sich hinauf, und sprengte, zum Erstaunen der Zurückgelassenen, durch das Burgthor. Draußen kam ihm Arnold bleich und entstellt entgegengelaufen, und fiel dem Pferde in die Zügel. Auch er hatte nach dem Genusse der Überbleibsel des Wunderfisches die Sprache der Tiere verstehen lernen, hatte die furchtbare Weissagung des Haushahns vernommen, und wollte den Grafen nicht allein entfliehen lassen.

»Herr,« schrie er ängstlich und atemlos, »nehmt mich mit, nehmt mich hinten auf Euer Pferd!«

»Ich kann nicht, ich darf nicht,« erwiderte der Graf.

»Ihr müsst, um Gottes Willen nehmt mich mit!«

»Ich kann nicht, lasst mich los!«

Da kam der alte Haushahn geflattert, und schrie in eins fort: »eile, eile, die Sonne sinkt.«

Schon glühte ihr scheidender Strahl auf den Gipfeln der Berge, als Graf Isang, von Furcht überwältigt, dass mit ihrem letzten Blicke auch jede Hoffnung zur Rettung verschwinden werde, ohne zu wissen was er tat, das Schwert zog und dem flehenden Diener den Kopf spaltete. Nun sprengte er über die Zugbrücke hinweg, zu dem Schlossthore hinaus, und erst nachdem er eine kleine Anhöhe nahe vor dem Städtchen Gieboldehausen erreicht hatte, stieg er vom Pferde, um sich zu erholen und über die Begebenheit des Tages nachzudenken. Matt und erschöpft, mit ängstlich klopfendem Herzen lag er da, und blickte weinend nach seiner schönen Seeburg hin.

Rund um ihn her lag die Natur im Schleier eines heitern Abends gehüllt. Über ihm schwirrten die Lerchen, ein kühlender Westwind säuselte in seinen Locken, und im Glanze der scheidenden Sonne blitzten die vergoldeten Spitzen der vier schönen hohen Türme seiner Stammburg ihn an. Bitterlich weinte der leichtsinnige Jüngling, und aufrichtige Reue keimte ihm im Herzen.

Da stieg tröstend der Gedanke in ihm auf: »wie, wenn alles Täuschung meiner Einbildungskraft wäre?« und ein Strahl von Hoffnung und Freude, dass es so seyn könne, fiel in seine Seele. Schon wollte er aufspringen und nach dem Schlosse zurückkehren, als er plötzlich fühlte, dass sich die Erde unter seinen Füßen bewegte. Voll Schrecken, sie würde ihren Rachen auftun, ihn zu verschlingen, raffte er sich auf, ließ das Pferd im Stiche, und floh mit schnellen Schritten weiter. Nur einen Augenblick stand er still, um sich noch ein Mal an dem Anblicke seiner lieben Burg zu weiden. Er blickte nach ihr hin, und – da sank sie eben mit ihren Türmen, Mauern und Wällen hinab in die Tiefe, und an der Stelle, wo sie gestanden hatte, zeigte sich plötzlich seinen erschrockenen Augen – ein See.

Nach dieser wundervollen Begebenheit bekehrte sich Graf Isang, und büßte in dem Kloster zu Gieboldehausen, dem er seine übrigen reichen Besitzungen schenkte, durch ein frommes Leben seine Sünden ab. Lange nachher noch wurden, nach seiner Verordnung, jährlich an einem gewissen Tage, Seelenmessen für reuige Sünder gelesen.

Wenn man in dieser Sage die Wahrheit von der Fabel scheidet, so bleibt die Vermutung nicht unwahrscheinlich, dass der See vor langen Jahren durch einen Erdfall entstanden seyn kann, und vielleicht stand wirklich in der Mitte des See’s auf einer Insel ein Landhaus oder eine Burg, die, durch eine Menge Fische unterminiert, in die Tiefe versunken ist. An einigen Stellen soll der See, der Aussage der Fischer nach, so tief seyn, dass man ihn nicht ergründen kann. Vor einigen Jahren brachte einmal ein Fischer ein Gefäß aus dem See heraus, das einem Kochtopfe von sehr antiker Form ähnlich, und von einer ganz besonderen Masse zu seyn schien. Es gab einen hellen Klang von sich, und soll bei der Probe aus Messing und Silber zusammengesetzt befunden seyn. Späterhin sind noch Fragmente von Silbergeräte, als Stiele von Esslöffeln und andere Kleinigkeiten, in dem See gefunden worden, welches für die Hypothese, dass einmal eine Burg oder auch nur ein Haus im See stand, zu sprechen scheint. – Aus dem neuen Hannöv. Magazin von 1807. N. 40.

Quelle: Friedrich Gottschalck: Die Sagen und Volksmährchen der Deutschen 1 [mehr nicht erschienen]. Halle 1814, S. 90-109.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20004871073

Seeburger See

Zwei kleine Stunden von Göttingen liegt der Seeburger See. Er vermindert sich jährlich, ist jetzt dreißig bis vierzig Fuß tief und von einer guten halben Stunde Umkreis. In der Gegend sind noch mehr Erdfälle und gefährliche Tiefen, die auf das Dasein eines unterirdischen Flusses vermuten lassen. Die Fischer erzählen folgende Sage:

In alten Zeiten stand da, wo jetzt der See ist, eine stolze Burg, auf welcher ein Graf namens Isang wohnte, der ein wildes und gottloses Leben führte. Einmal brach er durch die heiligen Mauern des Klosters Lindau, raubte eine Nonne und zwang sie, ihm zu Willen zu sein. Kaum war die Sünde geschehen, so entdeckte sich, dass diejenige, die er in Schande gebracht, seine bis dahin ihm verborgen gebliebene Schwester war. Zwar erschrak er und schickte sie mit reicher Buße ins Kloster zurück, aber sein Herz bekehrte sich doch nicht zu Gott, sondern er begann aufs neue nach seinen Lüsten zu leben. Nun geschah es, dass er einmal seinen Diener zum Fischmeister schickte, einen Aal zu holen, der Fischmeister aber dafür eine silberweiße Schlange gab. Der Graf, der etwas von der Tiersprache verstand, war damit gar wohl zufrieden, denn er wusste, dass, wer von einer solchen Schlange esse, zu allen Geheimnissen jener Sprache gelange. Er hieß sie zubereiten, verbot aber dem Diener bei Lebensstrafe, nichts davon zu genießen. Darauf aß er so viel, als er vermochte, aber ein weniges blieb übrig und wurde auf der Schüssel wieder hinausgetragen; da konnte der vom Verbot gereizte Diener seiner Lust nicht widerstehen und aß es.

Dem Grafen aber fielen nach dem Genuss alsbald alle je begangenen Sünden und Frevel aufs Herz und standen so hell vor ihm, dass die Gedanken sich nicht davon abwenden konnten und er vor Angst sich nicht zu lassen wusste. »Mir ist so heiß«, sprach er, »als wenn ich die Hölle angeblasen hätte!« Er ging hinab in den Garten, da trat ihm ein Bote entgegen und sprach: »Eben ist Eure Schwester an den Folgen der Sünde, zu der Ihr sie gezwungen habt, gestorben.« Der Graf wendete sich in seiner Angst nach dem Schlosshof zurück, aber da ging alles Getier, das darin war, die Hühner, Enten, Gänse, auf und ab und sprachen von seinem ruchlosen Leben und entsetzlichen Frevel, den er all verbracht, und die Sperlinge und die Tauben auf dem Dache mengten sich in das Gespräch und riefen Antwort herab. »Nun aber«, sagten sie, »haben die Sünden ihr volles Maß, und das Ende ist gekommen: in kurzer Stunde werden die prächtigen Türme umfallen, und die ganze Burg wird versunken sein.« Eben als der Hahn gewaltig auf dem Dache krähte, trat der Diener, der von der Schlange gegessen hatte, herzu, und der Graf, der ihn versuchen wollte, fragte: »Was ruft der Hahn?« Der Diener, der in der Angst sich vergaß und es wohl verstand, antwortete: »Er ruft: Eil, eil! eh die Sonne untergeht, willst du dein Leben retten, eil, eil! Aber zieh allein!« – »O du Verräter«, sprach der Graf, »so hast du doch von der Schlange gegessen, packe zusammen, was du hast, wir wollen entfliehen.« Der Diener lief hastig ins Schloss, aber der Graf sattelte sich selber sein Pferd, und schon war er aufgesessen und wollte hinaus, als der Diener zurückkam, leichenblass und atemlos ihm in die Zügel fiel und flehentlich bat, ihn mitzunehmen. Der Graf schaute auf, und als er sah, wie die letzte Sonnenröte an den Spitzen der Berge glühte, und hörte, wie der Hahn laut kreischte: »Eil, eil! eh die Sonne untergeht, aber zieh allein!«, da nahm er sein Schwert, zerspaltete ihm den Kopf und sprengte über die Zugbrücke hinaus. Er ritt auf eine kleine Anhöhe bei dem Städtchen Gieboldehausen, da schaute er sich um, und als er die Turmspitzen seines Schlosses noch im Abendrot glänzen sah, deuchte ihm alles ein Traum und eine Betäubung seiner Sinne. Plötzlich aber fing die Erde an, unter seinen Füßen zu zittern, erschrocken ritt er weiter, und als er zum zweiten Mal sich umschaute, waren Wall, Mauern und Türme verschwunden und an des Schlosses Stelle ein großer See.

Nach dieser wundervollen Errettung bekehrte sich der Graf und büßte seine Sünden im Kloster Gieboldehausen, welchem er seine übrigen reichen Besitzungen schenkte. Nach seiner Verordnung werden noch jetzt reuigen Sündern an einem gewissen Tage Seelenmessen gelesen. In dem Dorfe Berenshausen stiftete er den Chor und die Altarstühle, worüber sogar noch ein Schenkungsbrief da sein soll. Auch werden noch jetzt aus dem See behauene Quadern und Eichenbohlen herausgeholt; vor einiger Zeit sogar zwei silberne Töpfe mit erhabenen Kränzen in getriebener Arbeit, von denen der Wirt in Seeburg einen gekauft hat.

Quelle: Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsche Sagen. Zwei Bände in einem Band. München [1965], S. 164-166.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20004907183

Tegelstein

Auf der Burg Tegelstein am Bodensee lebte einst eine reiche Witwe, Anna von Tegelstein, mit ihrem Sohne und drei Töchtern. Sie war eine überaus stolze Frau und gönnte den Armen kaum die Luft und das Brot. Eines Tages kam auf die Burg eine Pächterin aus der Gegend, in Trauer gekleidet und sprach zur Edelfrau: „Gnädige Frau, gestern ist meine einzige Tochter gestorben; sie war erst achtzehn Jahre alt und die Freude meines Lebens. Nun möcht‘ ich gern um ihre schwarzen Locken einen Kranz von weißen Rosen flechten, da sie doch eine Braut des Himmels geworden. Vergönnt mir, dass ich welche in Eurem Schlossgarten breche, wo sie so schön und reichlich blühen!“ – „Was da!“ – fuhr sie die stolze Frau an – „einen Kranz von Nesseln magst du für dein Mädel binden! Rosen geziemen sich nicht für so gemeines Volk; die sind nur für unsers Gleichen!“

„Nun,“ – versetzte mit feierlichem Tone und einem klagenden Blicke zum Himmel die arme Pächterin – „so mögen denn Eure Rosen zu Totenkränzen für Eure Töchter werden!“ – und verließ das Schloss. Aber ihren Wunsch hatte Gott vernommen. Noch vor Ablauf eines Jahres starben alle drei Töchter der Edelfrau, und jede trug im Sarg einen Kranz von weißen Rosen aus dem Burggarten. Und so lange das Geschlecht der Tegelsteiner blühte, sah man jedesmal, wenn der Tod eines weiblichen Abkömmlings der Familie nahe war, den Geist der hochmütigen Frau Anna um Mitternacht im Schlossgarten sitzen und einen Kranz von weißen Rosen flechten.

Wo ihr Schloss am Bodensee liegt oder lag, habe ich nirgends auffinden können; vielleicht ist Tegelstein nur ein willkürlich ersonnener Name, wie eben in Bezug auf Lokalitäten H. Aloys Schreiber es nicht besonders strenge zu nehmen pflegte.

Alois Wilhelm Schreiber: Tegelstein aus: Badisches Sagen-Buch I, S. 16–17, 1846

Quelle: https://de.wikisource.org/wiki/Tegelstein

Wie der Spiegelschwab in Lindau sich für einen Wurmdoctor ausgibt

Lindau heißt das deutsche Venedig. Stadt und Wasser sind zwar um Vieles kleiner, als die wälschen; aber lieblich ist’s doch dorten, und schön und groß. Absonderlich wenn man am Hafen steht; da wimmelt’s von Menschen, und es kommen hier Leute zusammen aus allen Weltgegenden, sogar aus der Schweiz. Da dachte der Spiegelschwab: hier wäre gut zu sein, wenn man nur Geld hätte. – Not lehrt beten, und noch etwas Anderes. Kurz, er hatte den Einfall, einen Wurmdoctor zu spielen, um zu Geld zu kommen. Der Allgäuer, dem er seinen Plan anvertraute, schüttelte zwar den Kopf, und meinte, man könnte sie ertappen auf dem Betrug. Jener aber sagte: »Dafür solle er nur ihn sorgen lassen; und kurzum: mundus vult, sagte er: glaub’s mir nur, Allgäuer!« »Ich muss wohl,« sagte der Allgäuer, indem er in seinem leeren Täschle umher stürte. Also sammelten sie auf der Straße fleißig, was sie an Trockenem und Nassem fanden, und das eine, das Pulver, verteilten sie in kleine Paketlein, und das andere, die Latwerge, taten sie in einen Tegel, den sie hatten mitgehen lassen. Des andern Tags wurde dann die Bühne auf dem Hafendamm aufgeschlagen; der Spiegelschwab zeigte sich als ein Doctor, in Mantel und Barett, und mit einem Knebelbart geziert, den er einem schwarzen Bock ausgerauft; der Allgäuer aber, der den Hanswurst spielte, war mit einem groben Kotzen angetan, wie ein Fätschenkind, und sah schier aus, wie der steinerne Steffel von Ulm. So bestiegen sie beide die Bühne, und der Hanswurst schrie aus: Allhier sind zu haben allerlei wunderbarliche Mittel, und sagte denn eine ganze Litanei von Wehtagen und Lahmtagen her, die der Doctor, sein Herr heilen könne. Und die Leute kamen herbei, und kauften; und wenn sie ihn fragten, wofür? so antwortete er: für Alles, nur könne er nicht aus alten Weibern junge machen; sonst, sagte er, wäre er freilich ein steinreicher Mann.

Halt nicht viel auf das Geschrei, – Denk, dass es oft verlogen sei.

Quelle: Ludwig Aurbacher: Ein Volksbüchlein. Band 2, Leipzig [um 1878/79], S. 157-158.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20004481208

Wie der Spiegelschwab den Lindauern wahrsagt, und welches Zeichen er ihnen stellt

»Dumm sind die Leute genug,« dachte sich der Spiegelschwab; »also kann man’s schon weiter treiben mit ihnen.« Er rief also aus, dass er auch wahrsagen und einem die Planeten stellen könne. Der Leser muss aber wissen, dass er dies Handwerk schon längst getrieben hatte und zwar mit dem besten Erfolg. Er hatte einen ganz einfachen Kunstgriff dabei: er prophezeite nicht Gutes. Wenn nun das Böse eintraf, so war’s richtig; traf es aber nicht ein, so war’s um so mehr recht. Und also setzte er sich weit und breit in den Ruf des besten Wahrsagers, und man[158] ging zwar nur mit Zittern zu ihm, aber man kam doch. Die Lindauer, wie sie denn neugierige Leute sind, ließen sich auch hierin zum Besten haben; und wie sie sahen, dass einer um den andern mit einem bedenklichen Gesichte wegging und den Kopf hängen ließ, so wurden sie immer mehr und mehr in der Meinung bestärkt, dass er’s auf ein Haar treffe. Und nach und nach kamen alle Lindauer, und brachten ihm ihre Bärenbatzen. Endlich dauerte es ihm zu lange – denn sein Säckle war gefüllt – und er stand auf, und sagte zu der Menge, die umher stand: »Eigentlich, liebe Leute, nutzt euch all mein Wahrsagen nichts; denn binnen heut und drei Tagen geht ohnehin die ganze Stadt Lindau zu Grund, mit Mann und Maus. Wollt ihr ein Zeichen haben? Das will ich euch geben. Ihr sollt’s am Himmel sehen, und kein gewöhnliches; nicht etwa Feuer und Schwert, sondern, liebe Leute, einen leibhaftigen Fuchsschwanz.« Die Lindauer rissen Augen und Ohren auf, und wußten nicht, was sie denken sollten. »Kommt nur,« sagte der Doctor, indem er von der Bühne herabstieg, »ihr sollt Wunder sehen.« Sie folgten ihm nach. Er blieb vor dem Hause eines Kürschners stehen, der einen Fuchsschwanz statt eines Schildes anhängen hatte. »Jetzt schaut,« sagte er zu den Umstehenden; »seht ihr nicht den Fuchsschwanz am Himmel?« Die Umstehenden schauten; es drängten sich andere nach, immer mehr und mehr, und sie sahen alle – dass sie gefoppt seien, und lachten einander aus. Inzwischen hatte sich der Spiegelschwab fein weggeschlichen, und aus dem Staub gemacht. Die Lindauer aber sehen noch heutiges Tags den Fuchsschwanz am Himmel, und halten für gewiß, dass ihre Stadt einmal zu Grund gehen wird.

Lügen und Trügen sind sehr wert, – In allen Künsten man sie begehrt.

Quelle: Ludwig Aurbacher: Ein Volksbüchlein. Band 2, Leipzig [um 1878/79], S. 158-159.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20004481216

Wie die Seehasen zu ihrem sauren Wein gekommen sind

Lindau im Bodensee ist nur ca. 100 m über dem Meere gelegen. Die Höhen um Lindau sind fleißig mit Reben bepflanzt. So lieblich es ist, an heiteren Sommertagen hier zwischen Weingärten zu wandeln, so gern neckt man die Seeanwohner mit dem goldenen Saft, den hier die Sonne reift. Die Seehasen müssen es sich gefallen lassen, daß man von ihrem Wein sagt, er sei so sauer, daß er einem ein Loch in den Magen fresse, wenn man nach reichlichem Genusse sich niederlege und im Schlafe versäume, sich öfters umzudrehen.

Eine alte Sage weiß folgende Erklärung, wie die Seehasen zu ihrem „süre Wi komme“ sind:

„Wisös‘ ma sit uralte Zita am Bodesee verzellt, iser Herr und Heiland und d’r Petrus amol uf d’r Wandrschaft o noch Linde kumme. Sie hond denn o in d’r Stadt übernachta welle. Kennt hot ma’s natürlich ete und guöt ufglet sind d’Lit‘ schints o et gsi, und hot ma’s oafach vor de Tüara stoh lo. Todmüad hond se wieder zur Bruck usse müassa und hond denn glücklich in ema armselige Burehüsle vor d’r Stadt a Unterkumme gfunde.

Vorm Schlofegoh hot d’r Herr zu d’e Litle gsät: „Etzt, weil’r so brav und güatig gsi sind, dürfend’r eabbas vu mir usbitte.“

S’Bürle hot gmoant: „J und mi Wible‘ sind z’frieda und hond gnuag. Wenn m’r aber doch eabbas bitte dürftend, so moan i, a klees Gärtle mit Blüamle und Obschtbämme um üser Hüsle umar, wär gär et übel.“

Und lueg, am andere Morge, wie’s d’Oge uffmachand, ischt ihar Wunsch erfüllt g’si! Wié d’Bürgar vu Linde vu deam Wunder g’hörd hond, hond se deana zwee Wandarar gschwind a paar vum Rot nochg’schickt und hond ena säga lo, ma wiß gär et, wise des kumme sei, daß ma’s et übernacht b’halte hebee. Sie möchtend doch noch amol umkehre, und z‘ Linde bliebe, so lang, as na gfalle. Ma wöll’s g’wiß an nint fehle lo.

D’r Heiland hot se aber für a Gastfreundschaft, dis so hintadri kummt, schönschtens bedankat. Z’letscht hot’r aber ganz verschmitzt g’lächlat und hot gsät: „Ihar hond g’wiß o an Wunsch ufm Herze.“ „Jo g’wiß,“ hond dis Rotsherre ganz vergnüsgt gsät, „wir hond do in d’r nächschte Näche so schöne Hügel und Bichel und do wärs üs di gröscht Fred, wenn uf deana reacht viel Reaba wachse tätend“.

„Guet,“ hot d’r Herr g’sät, „ihr sollend’s ho.“ Kum sind di Lindauar paar hundert Schritt furt gsi, so hot’s d’r Petrus numma v’rhebe könne und hot vor se ane brummlat: „Des verstand wieder et, so uguete Lit haͤtt i nint gea und etzt kriegen se gär no an Wi.

„O, mei Petrus,“ hot d’r Herr mit Schmunzla gsät, „bi nur z’frieda, er ischt o dornoch. Dear vu mir verschproche Wi soll grad wie ihar Freundschaft si.“ Des ischt dis G’schicht vum Seewi. Und jetzt kennend ‚r, wenn’r wend, d‘ Seehase mit traͤtze.

Quelle: Bronner, Franz Joseph. Bayerisch’ Land Und Volk (Diesseits Und Jenseits Des Rheins) in Wort Und Bild. München: Verlag von Max Kellerers h.b. Hofbuchhandlung, 1910. S.6/7

https://digi.evifa.de/viewer/image/BV047657612/22/#topDocAnchor

³ Die historischen Texte habe ich zur besseren Lesbarkeit „sachte“ an die gültige Rechtschreibung angepasst, historisch überholte Begriffe jedoch belassen. Zahlreiche historische Postkarten habe ich retuschiert, Flecken entfernt und einige farblich angepasst oder coloriert.

Literatur

➥ Hier findet ihr Literatur zu Lindau

Der Link leitet zur Seite von Amazon. Dies ist für mich die einfachste und effektivste Art, auf Literatur hinzuweisen – denn dort finden sich Abbildungen, Preise und Rezensionen. Bestellen könnt ihr die Bücher dann beim lokalen Buchhandel 😉

Anmerkung: Es handelt sich beim Link um einen „Affiliate-Link“. Falls ihr nach dem Aufruf etwas bei Amazon bestellt, erhalte ich eine geringe Provision, mit der ein Teil der Server- und Websitekosten gedeckt werden kann.