Baindt – Sehenswertes, Geschichte, Sagen, Mythen und Volksglaube der Region. Das „etwas andere“ Portal. Links, Landkarten, historische Ansichtskarten, Fotos, Ausflugsziele …

Allgemeines

➥ Internetauftritt der Stadt / Gemeinde

➥ Wikipediaeintrag

➥ Alemannische Wikipedia

➥ Wikisource: Historische Quellen und Schriften

Historische Lexikoneinträge

Baindt

1) früher Standesherrschaft des in Ungarn begüterten Grafen Aspremont-Linden, im württembergischen Oberamte Ravensburg (Donaukreis); 1817 wurde dieselbe von dem Fürsten von Salm-Reifferscheid-Dyk erkauft;

2) Dorf darin, mit fürstlich Salmschen Schlosse (sonst reichsunmittelbare weibliche Cistercienserabtei); 450 Ew.

Quelle: Pierer’s Universal-Lexikon, Band 2. Altenburg 1857, S. 221. Permalink: http://www.zeno.org/nid/20009457178

Gemeinde Baindt

bestehend aus 31 Parzellen, mit 1435 Einwohnern. Der Gemeindebezirk liegt meist eben, auf der linken Seite der Schussen, am Fuße des Altdorfer Waldes. Er gehörte zum größeren Teil zur Landvogtei, mit 9 Parzellen und zwei weiteren Teilweise zum Kloster Weingarten. Das Kloster Baindt war Gutsherr in mehreren Orten, aber ohne hoheitliche Rechte; an seiner Stelle ist es jetzt zum Teil der Fürst von Salm-Dyck. Der Bezirk ist unter die Pfarreien Baindt, Altdorf und Wolpertschwende geteilt. Die Zehnten hat, mit Ausnahme von Baindt und wenigen Parzellen, wo sie dem Fürsten von Salm zustehen, die k. Finanzkammer zu beziehen.

1) Baindt, ein k. Pfarrweiler mit einem Kloster und einem gutsherrlichen Schlosse und 187 Einwohnern, 2 Stunden nordöstlich von Ravensburg, an der Landstraße von Waldsee und dem Bache Bampfen, ziemlich uneben gelegen. Groß- und Klein-Zehntherr, auch Grund- und Patronatsherr, ist der Fürst von Salm-Reifferscheid-Dyk. Der Besitz, wozu eigene Güter und auch Lehens- und Gefäll-Rechte zu Friesenhäusle und Grünenberg gehören, ist neuerlich unter die Rittergüter aufgenommen. Baindt bedeutet bekanntlich einen geschlossenen Platz, Garten, und „Hortus floridus“ wird der| Name auch in den lateinischen Kloster-Urkunden übersetzt. Die Lage des Orts ist sehr fruchtbar und anmutig. Er ist Sitz eines gutsherrlichen Rentamts, hat eine Schule, eine Mahlmühle, eine Schildwirtschaft und Brauerei und Ziegelhütte.

Früher war dort auch eine Apotheke. Die Pfarrei bestand nach den unten angeführten Urkunden schon vor 1238. In die Pfarrei, die früher bald durch den Klosterbeichtvater (einen Ordensgeistlichen von Salem), bald durch Weltgeistliche versehen wurde, gehören außer Baindt die unten bezeichneten 11 Parzellen. Zur Pfarrkirche dient jetzt die ehemalige Klosterkirche, nachdem die besondere Kirche der Gemeinde im Jahr 1817 abgebrochen worden ist. Den Hauptteil von Baindt macht das Kloster mit seinen Nebengebäuden aus. Auch das gutsherrliche Schloss war eine Zugehörung, das ehemalige Gasthaus des Klosters. In älteren Zeiten stand das Kloster unten am Bache (dem untern Bampfen), jetzt steht es auf der Anhöhe. Es ist noch mit etlichen Frauen besetzt, die man darin absterben lässt. Das Schlossgebäude bildet in seiner jetzigen, von dem gegenwärtigen Besitzer veränderten, Gestalt ein sehr angenehmes Landhaus. Es ist mit neuen Gartenanlagen versehen, worin sich insbesondere durch Lage und Aussicht die Ecke an der Anhöhe auszeichnet, worauf früher die Pfarrkirche stand.

Das Kloster Baindt, ein ehemaliges Frauenkloster Cisterzienser-Ordens, entstand schon zu Anfang des 13ten Jahrhunderts. Im Jahr 1227 vereinigten sich einige Frauenspersonen zu Seefelden, am Bodensee, um unter der geistlichen Aufsicht und Leitung des damaligen Abts von Salem, Eberhard von Rohrdorf, nach der Ordensregel von Cisterz, Gott zu dienen. Ihre erste Vorsteherin hieß Tudecha. Zu ihnen gesellten sich einige Jungfrauen von Mengen, welches den Anlass gab, dass sie nach einem Aufenthalt von 61/2 Jahren zu Seefelden ihre Wohnung nach Boos bei Saulgau verlegten. Hier wurden sie von den benachbarten Edelleuten verfolgt. Sie wandten sich an Konrad Schenk von Winterstetten, der sich ihrer annahm und| ihnen ein anderes Kloster zu stiften versprach.

Dies geschah im Jahr 1238 zu Baindt, da Anna von Frankenhofen statt der im J. 1232 verstorbenen Tudecha Vorsteherin oder Äbtissin der Klostergemeinde in Boos war.

Konrad besaß die Hälfte von Baindt als ein kaiserliches Lehen, die andere Hälfte war ihm vom Grafen Berthold zu Heiligenberg verpfändet. Den Kirchensatz zu Baindt und die Güter zu Grünenberg besaßen Herrmann und Heinrich, die Brüder, genannt Wildemann von Wildenegg; den Zehnten daselbst aber mit einigen Grundstücken und das Gut Braunholz (damals Holzhäusern genannt) das Kloster Weingarten. Alle diese Besitzungen brachte Konrad durch Tausch und Kauf, als ein freies Eigentum an sich, rief den 28 Dezember 1240 die Klosterfrauen nach Baindt und übergab ihnen den 3 Jänner 1241 alle diese Güter mit noch andern in Bizenhofen, Heggbach, Weingarten und Markdorf. Laut Urkunde von demselben Tage wurde durch Vermittlung des Bischofs Heinrich von Konstanz, eines Truchsessen von Waldburg, die Pfarrkirche Baindt, auf deren Grund das Kloster gebaut worden, dafür von dem Stifter Konrad durch die Hälfte eines Guts, das er in Altdorf besaß, entschädigt. Zugleich ließ er diese seine Stiftung von K. Friedrich II. und dessen Sohn Konrad (14 März und 15 October 1241) bestätigen, welche auch diese unter des Reichs unmittelbaren Schutz stellten; Kaiser Rudolph I. bestätigte nicht nur jene Privilegien, sondern verlieh dem Kloster auch das Beholzungsrecht in dem Altdorfer Wald, nebst der Freiheit von Zoll und Umgeld. Vor seinem Tode (er starb zu Altenthann, seinem Schloss, den 24 Februar 1243) verschaffte Konrad von Winterstetten dem Kloster noch die von ihm erkauften Güter zu Wizmannsreuti und Morschweiler. Konrad liegt mit seiner Gattin Guta von Neuffen in Baindt begraben.

Irmengard, Konrads des Schenken von Winterstetten Tochter, trat, nachdem ihr Gemahl, Konrad von Schmalneck, in Apulien gestorben war, in das Kloster, und wurde dessen 3te Äbtissin. Die Päpste Innozenz IV. und Urban IV. bestätigten 1249 und 1261 diese Klosterstiftung. Im Jahr 1288 wurde die Pfarrei dem Kloster einverleibt. So entstand ein Kloster, welches zwar reichsunmittelbar war (wie es dann auch in der Reichsmatrikel von 1562 aufgeführt ist), das aber kein eigenes Gebiet hatte, sondern dessen Besitzungen zerstreut in fremden Gebieten lagen. Selbst die niedere Gerichtsbarkeit innerhalb der Klostermauern war dem Kloster von Österreich nur gegen einen jährlichen Canon von 25 fl (Gulden). im Jahr 1735 überlassen worden. Die Äbtissinnen waren bis zu Anfang des 16ten Jahrhunderts alle aus den benachbarten adeligen Geschlechtern. Die Zahl derselben bis 1802 beträgt 53. Im Bauern-Aufstand (1525) wurde das Kloster fast ganz zerstört. Auch durch den 30jährigen Krieg wurde das Kloster hart mitgenommen.

Die Einkünfte flossen dem Kloster größtenteils aus falllehenbaren Höfen, doch besaß dasselbe auch eigene Feld-Güter und Zehnten und beinahe 1200 Jauchert Waldungen. Das ganze Einkommen wurde zu 13.150 fl. angeschlagen. Im Jahr 1802/3 wurde das Kloster mit dem Titel einer Grafschaft, dem Grafen von Aspremont-Lynden als Entschädigung überlassen.

Österreich sequestrierte aber die in seinem Gebiete gelegenen Gefälle (über 3/4 des ganzen Besitztums 55 Höfe, 8 Sölden und 1 Mühle) und tauschte sie durch Vertrag von 1804 zum Teil an Oranien aus. Nun stritt man sich, wer den Unterhalt der Klosterfrauen (es waren 33) bestreiten sollte. Einstweilen erhielten sie nichts und mussten darben, bis im Jahr 1805 eine Übereinkunft zwischen Österreich und dem Grafen Aspremont zu Stande kam, wodurch dem Grafen das Dorf Baindt in der Eigenschaft eines Mannlehens, nebst einigen andern Gütern zurückgegeben wurde. Durch die rheinische Bundesakte wurde die neue Grafschaft der württembergischen Landeshoheit unterworfen, wiewohl es dieser Unterwerfung kaum mehr bedurfte, da die Besitzung als ein Bestandteil der schon früher erworbenen österreichischen Landvogtei angesehen wurde und auch zur Landschaftskasse der Landvogtei steuerte.

Im J. 1812 verkaufte der Graf Aspremont die ganze Besitzung an eine Gesellschaft mehrerer Privatpersonen. Von dieser kaufte sie im Jahr 1817 der Fürst von Salm-Reifferscheid-Dyk, nachdem sie jedoch durch den vorangegangenen Verkauf die Eigenschaft einer Standesherrschaft, die ihr König Friedrich verliehen hatte und überhaupt eines bevorrechteten Guts verloren hatte. Erst im Jahr 1834 wurde die Besitzung wieder unter die Rittergüter des Königreichs aufgenommen. 1

Karten

➥ Luftlinie-org berechnet die Luftlinienentfernung

sowie die Straßenentfernung zwischen zwei Orten und stellt beide auf der Landkarte dar. Startort ist Baindt, den Zielort müssen Sie noch wählen. Voreingetragen ist ➥ Bisoro in Burundi

[cbxgooglemap width=“100%“ height=“300″ zoom=“13″ scrollwheel=“1″ showinfo=“0″ infow_open=“1″ maptype=“roadmap“ lat=““]

Karte eingebunden aus OpenStreetMap – Veröffentlicht unter ODbL

Karten

Links oben in der Karte können Sie mit + und – den Maßstab der Darstellung ändern. Durch Festhalten des Mauszeigers lässt sich der Ausschnitt verschieben.

Karte eingebunden aus OpenStreetMap – Veröffentlicht unter ODbL.

➥ Luftlinie-org berechnet die Luftlinienentfernung

sowie die Straßenentfernung zwischen zwei Orten und stellt beide auf der Landkarte dar.

Fotos & Abbildungen

➥ Bildersammlung auf Wikimedia-Commons

➥ Abbildungen auf Tumblr

➥ Infos und Fotos auf Pinterest

➥ Filme in der ARD-Retro-Mediathek (Filmbeiträge der 60er-Jahre)

Kunst, Kultur und Brauchtum

➥ Kultur und Sehenswürdigkeiten (Wikipedia)

➥ Abbildungen auf ‚Bildindex‘

➥ Bilder auf ‚Google-Art‘

➥ Baindt auf ‚Zeno-Org‘

➥ Suchfunktion nutzen fürBaindt auf leo-bw.de

(Karten, Archivmaterialien und Luftaufnahmen vom Landesarchiv Baden-Württemberg)

➥ Alphabetisch sortiertes Verzeichnis auf www.kloester-bw.de

Beschreibungen vom Landesarchiv Baden-Württemberg

Geschichte

Kloster Baindt

siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Baindt

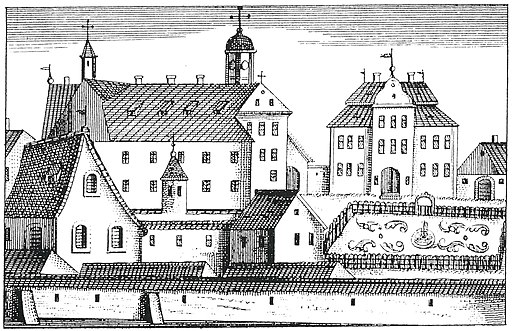

Topographia Sueviae: Baindt

Baindt / Bainde / Beind / Pondum,

Ein NonnenCloster Cistertzer Ordens / Lateinisch Bintensis Abbatia genandt: Dessen Aebbtissin Crusius part. 3. Annal. Sueviae lib. 4. c. 15. setzet / vnnd vorhero c. 4. f. 17. saget / daß solches Closter An. 1227. einen geringen Anfang gehabt habe. Ligt nicht weit von Weingarten / vnd Ravensburg: Vnd ist nicht sonderlichen Vermögens: Gleichwol eine Reichs- vnd Craißstand / dessen monatlich einfacher Anschlag 3. zu Fuß oder 12. Gulden ist: Vnd zum Cammergericht jährlich 8. Gulden / oder / wie in einer geschriebenen Verzeichnuß ich gefunden. 8. fl 21. Kr. 5. Heller (vorhin nur 5. fl. ordinariè,) zu geben hat.

Quelle: https://de.wikisource.org/wiki/Topographia_Sueviae:_Baindt

Ortsbeschreibung von Merian: ➥ https://de.wikisource.org/wiki/Topographia_Sueviae:_Baindt

Ausflüge und Sehenswertes

➥ Wikivoyage – Projekt der Wikimedia

➥ Wikitravel – der freie Reiseführer

Webcams

➥ Webcams in Baindt und Umgebung

Nachbargemeinden

➥ angrenzende Städte und Gemeinden (aus Wikipedia)

Teilgemeinden und Ortschaften

➥ Ortschaften und Wohnplätze von Baindt (aus Wikipedia)

Sagen, Mythen und Geschichten

Weißes Rößlein Kinderschrecken

Bei Baindt, Weingarten und Umgegend erschreckt man die Kinder, wenn sie nicht folgen wollen oder Abends nicht heimgehen, wenn es läutet auf dem Kirchthurme, mit dem »weißen Rössle ohne Kopf«. Es soll ein solches dort umgegangen sein und noch umgehen.

Quelle: Anton Birlinger/ M. R. Buck: Sagen, Märchen und Aberglauben. Freiburg im Breisgau 1861, S. 110. Permalink: http://www.zeno.org/nid/20004562429

Unter der Ortsbeschreibung von Baindt stehen folgende Bemerkungen:

(Abkürzungen des 19.Jhds wurden von mir ergänzt – Irrtum vorbehalten – Rechtschreibung zur leichteres Lesbarkeit angeglichen)

3) Baumgarten, Hof(?), 4 Einwohner, gehörte Weingarten und kommt schon 1090 als Welfisches Stiftungsgut desselben vor.

4) Binningen, Weiler von 2 Höfen, 20 Einwohner an dem Schussentale, vorm. Weingart. Es kommt schon 1143 als Eigentum des Klosters vor, 1394 kaufte Weingarten noch einen Hof daselbst von dem Kloster Baindt. Binningen hatte eine Kirche, welche der Landvogtei gehörig, 1423 dem Ulrich und Heinrich, Truchsessen zu Ringingen, als Lehen aufgetragen war.

5) Briach, Weiler 97 Einwohner, auf einer Anhöhe, vormals Weingartisch. Der Weiler hat eine kleine Kapelle zum heil. Blasius , worin jährlich 8 gestiftete Messen gelesen werden. Briach kam 1252 an das Kloster durch Tausch mit Werner v. Raderach.

6) Bucher, Hof(?), 7 Einwohner, vorm. Baindtisch unter landvogt. Hoheit.

7) Buzenherg, Hof(?), 8. Einwohner, vormals Weingart.

8) Eggen, Hof(?), mit 2 Wohngebäuden und 9 Einwohnern Filial von Baindt, auf einer Anhöhe, vorm. landvogt. Das Eigentum wurde 1219 von Weissenau an Weingarten verkauft.

9) Friesenhäusle, Weiler 25 Einwohner, Filial von Baindt, gehörte Baindt unter landv. hoher und niederer Gerichtsbarkeit. Die Gefälle bezieht jetzt der Fürst Salm.

10) Greut, Hof(?), 9 Einwohner. Filial von Wolpertschwende; wurde mit letzterem an den Spital Ravensburg verkauft, stand aber unter landvogt. Hoheit.

11) Grünenberg, Weiler, 46 Einwohner, Filial von Baindt, die Gefälle bezieht der Fürst Salm. Grünenberg gehörte dem Kloster Baindt unter landvogt. Hoheit und war eines der Stiftungsgüter des Klosters.

12) Haselhaus, H. 21 Einwohner, auf einem Berge, zwischen Wäldern, vormals Weingartisch. Ein zweiter Hof ist neuerlich in der Nähe durch Teilung entstanden.

13) Hof, Weiler 20 Einwohner, an der Ach und der Vicinalstraße nach Wolpertschwende, vormals landvogtl. Die Gutsherrschaft kam durch Kauf von den Grafen von Werdenherg-Heiligenberg 1294 an Weingarten.

14) Kickach, auch Kicken, und ehemals Hateratsreuti genannt, Weiler, 18 Einwohner, auf einer Anhöhe, vormals Weingartisch. Guta, Rudolphs von Schmalneck Wittwe, schenkte um das Jahr 1148 einen Teil dieses Weilers an das Kloster Weingarten, welches später weitere 2 Höfe von Baindt erwarb.

15) Knechtenhaus, Weiler, 42 Einwohner auf einer Anhöhe, vormals Weingartisch.

16) Köpfingen, vordem Kozlingen, Weiler, 62 Einwohner auf einem Berge, vorm. landvogt. Gutsherr war das Kloster Weingarten,| das den Ort schon mit den ersten welfischen Stiftungsgütern erhielt.

17) Lupratsberg, Hof(?), 12 Einwohner, vormals Weingartisch, von einem Ravensburger Bürger 1443 erkauft.

18) Marsweiler, Weiler von 2 Höfen mit einer Schildwirtschaft, 8 Einwohner an der Landstraße nach Waldsee, vormals dem Kloster Baindt unter landvogt. Hoheit gehörig. Bei dem Orte, der ziemlich hoch am Saume des Altdorfer Waldes liegt, wird der von Waldsee herkommende Reisende durch eine herrliche Aussicht überrascht.

19) Mehlis, auch Münchried und früher Unried genannt. Hof(?), 5 Einwohner, Filial von Baindt, vormals landvogt., zu Weingarten gehörig.

20) Menzenhäusle, Hs. 10 Einwohner, Filial von Wolpertschwende, vorm. landvogt.

21) Niederbiegen, Weiler 60 Einwohner, nahe am Einflusse der Ach in die Schussen, vormals Weingartisch; 1 Hof gehört zu dem Spital Altdorf und stand unter landvogtl. Hoheit.

22) Reishaufen, Hs. 6 Einwohner Filial von Baindt, vorm. landvogteiisch.

23) Rhein, Hof(?), 7 Einwohner und nahe dabei

24) Rheinpatent, Hof(?), 15 Einwohner; beide gehörten dem Kloster Weingarten unter landvogt. Hoheit.

25) Riedsenn, Hof(?), 2 Einwohner, Staatsdomäne, vormals Weingart.

26) Schachen, Weiler 109 Einwohner, 1/2 St. westlich von Baindt, wovon es Filial ist; gehörte Weingarten unter landvogteiischer Hoheit. In Schachen überlässt (1249) Heinrich von Sumerau dem Kloster Weingarten 2 Höfe., desgl. die Brüder Ulrich, Heinrich und Diepold v. Obersteig (1291), alle ihre Güter daselbst.

27) Sulpach, Weiler 85 Einwohner, an dem obern Bampfen, Filial von Baindt, mit einer eigenen Kapelle, vorm. Kloster Baindt unter landvogtl. Hoheit. In älteren Zeiten gehörte Sulpach teils dem Kloster Weissenau, teils dem Kloster Weingarten. Ersteres überlässt im Jahr 1284, letzteres im Jahr 1275 seine Güter zu Sulpach dem Kloster Baindt, Fridericus miles de Waltpurc, schenkte dem Gotteshaus Weissenau, wo seine beiden Töchter Nonnen waren, 2 Lehen in Sulpach. Ein Swigger v. Waldburg schenkte 1055 Weingarten ein Gut.

28) Stocken, Hof(?), 8 Einwohner, auf einem Berge vormals landvogt. Ein Gut ist Wolfeggisch.

29) Stöcklis, Hof(?), 3 Einwohner an der Wolfegger Ach, Filial v. Baindt, gehörte vormals der Stadt Ravensburg unter landvogt. Hoheit.

30) Waldbad, Hof(?) und Wirtshaus mit einer Badanstalt, zwischen Wäldern auf einem Hügel im Achthal wild romantisch gelegen, mit 5 Einwohnern, vormals landvogt. Waldbad ist fürstl. Wolfeggisches| Erb-Lehen, unter landvogt. Hoheit. Das Bad erhält sein Wasser aus drei abgesonderten, nach Art der Brunnenstuben gefassten Quellen, deren Bestandteile schon S. 10 beschrieben sind. Seine Kräfte werden besonders bei offenen Schäden, Steifheit der Glieder, arthritischen Beschwerden und Hautkrankheiten gerühmt. Das Bad wird ziemlich besucht. Die Anstalt ist übrigens sehr einfach; dafür wird auch 1 Zimmer mit 1 Bett täglich mit 3 kr., mit 2 Betten mit 4 kr. bezahlt.

31) Wickenhaus, Hof(?), 23 Einwohner, vorm. Weingartisch unter landvogt. Hoheit.